Die ASJust-Forschungen basieren auf transdisziplinären und insbesondere justizsoziologischen Perspektiven: Sie beziehen Erkenntnisse der Antisemitismusforschung, die häufig vernachlässigte Betroffenenperspektive, aber auch die Erfahrungen von Staatsanwaltschaft und Richterschaft mit ein. Darauf aufbauend entwickeln die Forschenden anwendungsorientierte Handlungsoptionen, die in Kommunikationsprozessen mit und für die juristische Ausbildung und die Justiz aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden.

Erste Zwischenergebnisse sind jetzt in drei Working Papers veröffentlicht: Sie analysieren das Anzeigeverhalten Betroffener (Hendlmeier), den gerichtlichen Umgang mit so genannten Antisemitismusvorwürfen (Keller-Kemmerer/Löbrich) sowie die aktuellen Fortbildungskonzepte für Juristinnen und Juristen in Bezug auf Antisemitismus, Recht und jüdischen Perspektiven (Zachrau).

Antisemitismus anzeigen?

Nur etwa ein Fünftel bis ein Viertel der antisemitischen Vorfälle wird gemeldet. Zu diesem Ergebnis kommt Till Laurin Hendlmeiner in seinem Working Paper. Er nimmt Studien in den Blick, die einzelne Bereiche des Themas aus Betroffenenperspektive sowie das Anzeige- und Meldeverhalten antisemitischer Vorfälle analysieren. Ein Fazit: Häufig wird der jeweilige Vorfall als nicht schwerwiegend genug empfunden und der potenzielle Nutzen einer Anzeige als zu gering eingeschätzt.

Täter-Opfer-Umkehr: Normalisierung judenfeindlicher Ressentiments

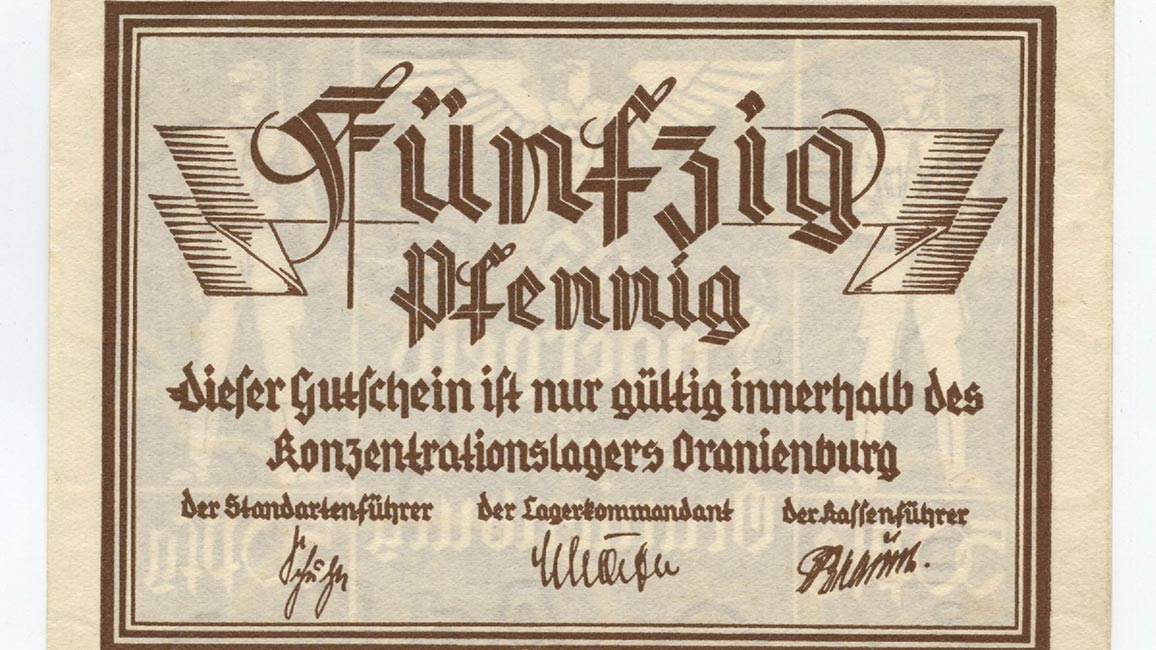

Wie gehen Gerichte mit Antisemitismusvorwürfen um? Dieser Frage gehen Nina Keller-Kemmerer und Nike Löbrich in ihrem Paper nach. Sie zeigen, wie sich der Prozess der Enttabuisierung antisemitischer Ressentiments, der den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland Ende der 1990er und zu Beginn der 2000er Jahre prägt, auch in den gerichtlichen Verfahren widerspiegelt. Ein Fazit: Recht wird dabei im Wege der Täter-Opfer-Umkehr zur Verteidigung antisemitischer Ressentiments herangezogen und mit etwas zeitlicher Verzögerung auch von den Gerichten bestätigt. Dabei wird das Narrativ der deutschen Vergangenheit paradoxerweise zur Normalisierung judenfeindlicher Ressentiments herangezogen, wodurch ein offener Diskurs über gegenwärtige Erscheinungsformen des Antisemitismus ausgeschlossen wird.

Handlungsoptionen für die juristische Ausbildung

Katharina Zachrau nimmt in ihrem Working Paper 28 Fortbildungskonzepte für die Justiz unter die Lupe, die sich mit Antisemitismus, Recht und jüdischen Perspektiven befassen. Ein Fazit: Auf der Ebene der juristischen Auseinandersetzung ist ein Schwerpunkt auf strafrechtlichen Themen zu erkennen. Außerdem liegen Schwerpunkte auf modernem Antisemitismus sowie rechtsextremen und verschwörungsideologischen Spektren. Antijudaistischer Antisemitismus wird in juristischen Kontexten hingegen kaum und antisemitisches Othering überhaupt nicht erwähnt. Leerstellen gibt es auch bei linkem/antiimperialistischem und christlichem Antisemitismus sowie dem Antisemitismus der politischen Mitte.

Hier geht’s zu den Working Papers