MythErz: Bildungs-Mythen - die DDR-Diktatur und ihr Nachleben

Förderzeitraum: 01.09.2023 - 30.11.2025

Förderzeitraum: 01.09.2023 - 30.11.2025

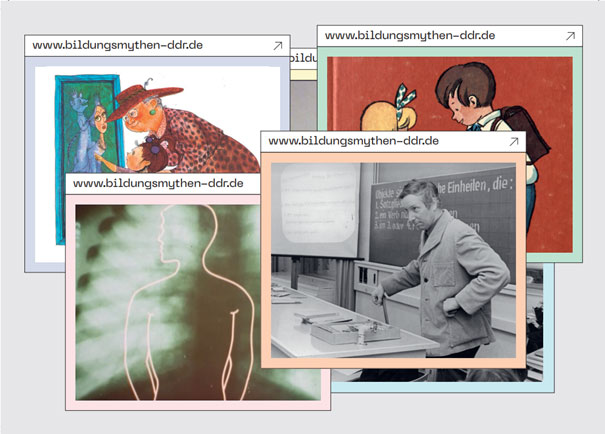

Collage:

Abb. 1 (vorne): Foto von Dr. H.-G. Heun im Pädagogischen Labor der Humboldt-Universität Berlin, Aufnahme vom 21.05.1970. Abb. mit Genehmigung des Erben

Abb. 2 (hinten oben rechts): Coverdetail, Ill.: W. Klemke. Quelle: Autorenkollektiv (1980), „Unser Lesebuch. Klasse 2“, 3. Aufl.. Berlin: Volk und Wissen. Abb. mit Genehmigung der Erben

Abb. 3 (hinten oben links): Ill.:R. Grube-Heinecke. Quelle: Herold, G./ Grube-Heinecke, R. (1978): Die ausgezeichnete Oma. Berlin: Kinderbuchverlag. Abb. mit Genehmigung des Rechtsnachfolgers

Abb. 4 (unten links): Filmstill. Quelle: Hinz, R. (1982): Die Atmung des Menschen. Potsdam: DEFA-Studios. Bundesarchiv, BArch, Film: T-F1040

keine Nennung gewünscht

Das Verbundprojekt MythErz untersuchte Bildungsmythen der DDR, die auch nach deren Ende noch Wirkungen entfalteten. Solche Mythen sind nicht einfach – wie im Alltagsverständnis unterstellt – zu entlarvende Lügen. Vielmehr handelt es sich um Narrative, in denen bestimmten Ideen und Motiven eine hohe emotionale Bedeutung, eine orientierende und identitätsverbürgende Funktion zukam. Dazu gehörten u. a. die Idee einer „Bildung für alle“, welche die DDR im Export ihres Schulsystems in andere Länder propagierte, sowie die Idee der „Wissenschaftlichkeit des Unterrichts“, die zu Filmbildern einer systematischen naturwissenschaftlichen Unterweisung führte. Ergänzt wurden diese Narrative durch das Motiv der Geschlechtergerechtigkeit oder durch Vorstellungen von einer „schönen Kindheit“. Letztere wurden noch nach 1990 in autobiographischen Erzählungen als eine anscheinend unpolitische Lebensphase reproduziert. Solche traditionsreichen Motive, ihre Transformationen und die Auseinandersetzungen um sie machen Besonderheiten, die Leistungen, aber eben auch die ideologischen und autoritären Strukturen der DDR sichtbar.

Ergebnisse des Verbundprojektes zeigen, dass pauschale, für den gesamten Zeitraum und überall Uniformität unterstellende Vorstellungen über Erziehung in der DDR nicht nur falsch und ungenau sind. Sie gestalten sich darüber hinaus auch als problematisch für das gemeinsame Gespräch zwischen Ost- und Westdeutschen in der Gegenwart. Die Forschungsergebnisse führen in eine differenzierte Auseinandersetzung mit Errungenschaften, Sackgassen und Untaten in einer langen deutschen Bildungsgeschichte, gezeichnet von Kontinuitäten und Brüchen der deutschen Bildungstradition.

Mehr zu Bildungsmythen der DDR